L’eau de javel est-elle dangereuse ?

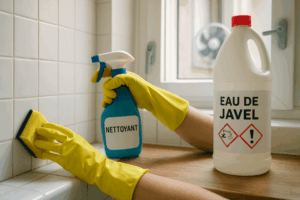

Elle nettoie tout… mais l’eau de javel est-elle dangereuse au quotidien ? Non, pas systématiquement à condition de ne pas passer à côté d’informations dont on parle trop peu. Utilisée ponctuellement, correctement diluée, sans mélange et avec rinçage sur des surfaces intérieures non poreuses, son impact reste limité. Ce sont le surdosage et l’usage extérieur qui posent problème. mais pas que. Pour adopter des habitudes d’entretien vraiment responsables, appuyez-vous sur les conseils du Label Artisan de Confiance.

Informations rares, alternatives naturelles, prise de conscience essentielles. Vous saurez enfin si oui ou non l’eau de javel est dangereuse pour votre santé et pour l’environnement.

Ce qu’est réellement l’eau de Javel (hypochlorite, concentrations)

Avant de vous jeter sur des alternatives sans réellement savoir si vous devez bannir ce produit si courant, commençons par définir ce qu’est réellement l’eau de javel.

Avant de vous jeter sur des alternatives sans réellement savoir si vous devez bannir ce produit si courant, commençons par définir ce qu’est réellement l’eau de javel.

C’est une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium, un désinfectant chloré vendu déjà dilué. En contexte domestique comme dans de nombreux lieux de travail, les bouteilles commerciales affichent généralement entre 3 % et 9 % d’hypochlorite de sodium.

À l’échelle industrielle, on trouve des préparations bien plus fortes, autour de 30 % voire davantage. Ce contenu n’aborde pas l’usage ni les précautions spécifiques liées à ces concentrations élevées.

Cela ne vous aide pas ? Nous non plus. Alors soyons plus précis.

Risques et précautions d’emploi (santé, mélanges, ventilation)

Nous pourrions vous répondre à la question « l’eau de javel est-elle dangereuse » que la prudence est indispensable.

- Ce produit est corrosif et peut provoquer des irritations ou des brûlures de la peau et des yeux, ainsi qu’endommager certains métaux.

- Ses émanations peuvent irriter la gorge et les voies respiratoires, voire les léser.

- Surtout, ne la mélangez jamais à d’autres nettoyants (acides, vinaigre, ammoniac…). Ces mélanges peuvent libérer des gaz toxiques capables de causer de graves atteintes pulmonaires, parfois mortelles.

En bref, si vous vous demandez si l’eau de javel est dangereuse pour votre santé ou pour la planète, retenez qu’elle peut être pertinente sur certains usages précis. Mais elle doit être manipulée avec rigueur : gants, aération, lecture des étiquettes et zéro mélange.

Devant de tels risques comment ne pas chercher d’alternatives. Est-ce seulement possible de totalement égaler l’eau de javel ?

Nous prônons le naturel dès que possible. Aussi, nous ne vous priverons pas de vous proposer des alternatives efficaces, saines, voire naturelles. Dès que des alternatives se présentent. Et c’est déjà le cas.

Pour tout ?

Rien n’est moins sûr.

Eau de Javel : Quand l’utiliser (et quand s’en passer) ?

Puissant désinfectant à base d’hypochlorite de sodium, l’eau de Javel élimine la majorité des bactéries, champignons et virus lorsque la dilution et le temps de contact sont respectés. Elle sert aussi à blanchir les textiles et à éclaircir certaines surfaces. Utile, donc, mais à manier correctement.

Quels sont ces usages ancestraux ?

- Désinfection des surfaces non poreuses : Plans de travail (avec rinçage ensuite), poignées de porte, interrupteurs, carrelage, sanitaires, douche, baignoire et WC.

Trois règles essentielles : Appliquer une dilution adaptée. Respecter le temps de contact. Puis, rincer les zones en contact alimentaire.

- Linge blanc et détachage ciblé

Nos grand-mères utilisaient souvent cette astuces. le réflexe est encore tenace dans beaucoup de famille. En effet, il est connu que l’eau de javel parvenaient à blanchir coton, torchons, serviettes. elle peut également rattraper certaines taches organiques. Mais uniquement sur des textiles compatibles Javel. Pour cela, il convient de toujours vérifier l’étiquette. Faites, également toujours un test sur zone discrète, éviter laine/soie et couleurs instables.

- Traitement des moisissures dans la salle de bain : Joints de carrelage, rideaux de douche, rebords de baignoire.

Très efficace sur les moisissures récentes ou incrustées. Veillez à toujours utiliser une solution diluée. Ventilez bien la pièce. Laissez agir, puis rincez soigneusement.

- Hygiène en cuisine : Désinfection ponctuelle des poubelles, bacs, planches très tachées et éponges (trempage court en dilution, rinçage obligatoire).

Réserver l’usage à la désinfection, pas au nettoyage courant. Vous n’avez pas besoin de vivre dans un laboratoire préservé de tout microbe.

- Extérieur et mobilier : Remise au propre des carrelages de terrasse et mobiliers plastiques.

C’est là que les risques sont majeurs. Respectez toujours des trois règles : Protégez les plantes, évitez l’usage sur du bois non traité, rincez à grande eau pour neutraliser les résidus.

Précautions pour une utilisation sûre de l’eau de javel

- Nettoyer d’abord à l’eau et au savon ; réserver la Javel à la désinfection quand c’est nécessaire.

- Suivre l’étiquette et la FDS du fabricant (consignes d’usage, équipements de protection, premiers secours).

- Étiqueter chaque flacon ; ne jamais utiliser un contenant non identifié.

- Bien diluer : verser toujours le concentré dans l’eau (jamais l’inverse). Pour la désinfection : 75 ml de Javel pour 4,5 L d’eau (≈ 1/3 tasse par gallon).

- Ne pas mélanger avec d’autres produits (ammoniac, acides dont le vinaigre, nettoyants WC, solvants antirouille) : risque de gaz toxiques.

- Aérer largement (fenêtres, portes, ventilation) ; porter un appareil de protection respiratoire si recommandé.

- Protéger la peau et les yeux : lunettes ou écran facial, gants adaptés (caoutchouc, néoprène…), vêtements couvrants ; tablier/combinaison en plus si besoin.

- Respecter le temps de contact : laisser la surface visiblement humide au moins 1 minute avant d’essuyer ou de rincer.

- Préparer la dilution du jour : au-delà de 24 h, l’efficacité diminue nettement.

- Entreposer au frais, au sec, à l’abri du soleil ; bouchon bien refermé ; hors de portée des enfants.

- Éloigner des métaux susceptibles de corrosion.

- Hygiène : se laver les mains après usage ; ne pas boire ni se gargariser ; éviter de manger/boire/fumer pendant l’utilisation.

En milieu professionnel : former les équipes (usage, stockage, procédures d’urgence, trousse anti-déversement, bassin oculaire, douche de sécurité).

En bref, oui l’eau de javel est dangereuse. Mais pas toujours autant que vous l’imaginez. Une utilisation maîtrisée permet de bénéficier de son pouvoir désinfectant tout en limitant les risques.

Les différentes formes de l’eau de Javel : laquelle choisir selon l’usage ?

Pourquoi ce choix compte

La forme choisie (liquide prête à l’emploi, berlingot concentré, pastilles ou détergent 2-en-1) change tout.

Outre les avantages suivants qui divergent nettement (facilité de dosage, stabilité, efficacité et risques d’erreur), bien sélectionner le format permet de désinfecter correctement sans surdoser. Une question qui revient souvent quand on se demande si l’eau de javel est-elle dangereuse. Car c’est en effet parfois plus une question de dosage que de dangerosité absolue.

L’eau de javel liquide prête à l’emploi (diluée)

Usages conseillés : désinfection courante des surfaces non poreuses (poignées, interrupteurs, carrelage, sanitaires, douche, baignoire, WC).

Points forts : déjà diluée, simple, peu d’erreurs de dosage.

Limites : moins économique ; efficacité en baisse si le flacon est mal refermé ou mal stocké.

À retenir : respecter le temps de contact (surface visiblement humide au moins 1 minute) et rincer les zones en contact alimentaire.

Berlingots concentrés (à diluer)

Usages conseillés : préparations “du jour” pour gros travaux (salle de bain, zones humides, joints légèrement moisis, extérieur plastique/carrelage).

Points forts : économique ; concentration ajustable selon le besoin.

Limites : durée de conservation courte ; risque d’erreur de dilution.

À retenir : diluer rapidement dans de l’eau froide. Verser toujours le concentré dans l’eau (jamais l’inverse). Etiqueter la solution préparée.

Pastilles “Javel” (dichloroisocyanurate de sodium)

Usages conseillés : linge blanc compatible, désinfection ponctuelle de seaux/poubelles/bacs, trempage court d’éponges.

Points forts : dosage facile par pastille, stockage pratique, bonne stabilité à sec.

Limites : nécessite dissolution complète et respect strict du temps de contact ; incompatibilités avec certains textiles/couleurs.

À retenir : suivre le mode d’emploi du fabricant et rincer quand c’est indiqué.

Détergents “2-en-1” (nettoient + désinfectent)

Usages conseillés : entretien rapide des surfaces non poreuses quand on veut nettoyer et désinfecter en une seule étape.

Points forts : gain de temps, moins d’étapes.

Limites : moins flexible qu’une Javel pure pour ajuster la concentration ; efficacité conditionnée par le temps de contact.

À retenir : lire l’étiquette, vérifier la fonction désinfectante, ne pas mélanger avec d’autres produits.

Quelle forme privilégier selon la situation ?

- Surfaces non poreuses (maison) : liquide prête à l’emploi.

- Moisissures localisées (joints, salle de bain) : berlingot dilué du jour.

- Linge blanc compatible : pastilles ou solution liquide selon l’étiquette textile.

- Poubelles, bacs, éponges (trempage court) : pastilles ou solution fraîche, rinçage obligatoire.

- Extérieur (terrasse carrelée, mobilier plastique) : berlingot dilué ; protéger les plantes et rincer abondamment.

Stockage et conservation de la javel selon sa forme

- Liquide diluée : se conserve longtemps si le flacon est bien fermé, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

- Berlingots concentrés : durée de vie courte ; à diluer rapidement et à utiliser sans tarder.

- Pastilles : stables à sec dans l’emballage d’origine, à l’abri de l’humidité.

Dans tous les cas : étiqueter les contenants, tenir hors de portée des enfants, éloigner des métaux sensibles à la corrosion.

Que faire en cas de projection d’eau de javel dans les yeux ?

En cas de projection d’eau de Javel dans les yeux

Maintenir la paupière ouverte et rincer doucement mais en continu avec de l’eau, idéalement tiède. Ceci, pendant 15 à 20 minutes (ou selon l’indication figurant sur l’étiquette).

Retirer les lentilles cornéennes si vous en portez, puis poursuivre le rinçage.

Contacter ensuite un centre antipoison, les urgences (112) ou un médecin.

Si la peau est touchée, retirer immédiatement les vêtements et bijoux contaminés, puis rincer abondamment à grande eau pendant 15 à 20 minutes (ou selon les recommandations du fabricant).

En cas de douleur, rougeur persistante ou sensation de brûlure, consulter rapidement.

Après inhalation de vapeurs de javel

Conduire la personne à l’air frais, la mettre au repos et desserrer les vêtements serrés.

Si la respiration est difficile (toux, sifflements, essoufflement), appeler un centre antipoison, les urgences (112) ou un médecin.

Après ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison, les urgences (112) ou un médecin.

Ne pas faire vomir sauf avis médical explicite et ne rien donner à avaler à une personne inconsciente.

Ne pas tenter de « neutraliser » avec d’autres produits.

Comment assister une personne ayant inhalé des vapeurs d’eau de javel

Lorsqu’on porte assistance, éviter toute exposition secondaire :

- Utiliser des gants et, si besoin, une protection oculaire

- Isoler les vêtements souillés.

- Les personnes présentant un terrain respiratoire fragile (asthme, allergies, BPCO/MPOC) peuvent réagir à de faibles concentrations.

En cas de malaise important ou de détresse, une prise en charge médicale s’impose.

Alternatives efficaces et moins nocives pour la santé et l’environnement

Retenez bien que nous n’avons nullement besoin d’un désinfectant puissant au quotidien. Un bon nettoyage mécanique (eau + détergent doux) suffit la plupart du temps.

Réservez autant que possible la désinfection aux situations à risque (maladie à la maison, fluides biologiques, surfaces très contaminées).

Le Label Artisan de Confiance, référence qualité dans l’artisanat, vous offre aujourd’hui des conseils pour allier performance et santé.

Alternatives naturelles à l’eau de javel pour le nettoyage courant des surfaces

- Savon noir ou savon de Marseille : dégraisse plans de travail, plaques, éviers, sols. Dilution légère dans de l’eau tiède, rinçage si nécessaire.

- Microfibres haute densité : utilisées humides, elles captent très bien saletés et une partie des microbes sans produit agressif.

- Cristaux de soude (carbonate de sodium) : pour graisses tenaces sur hottes, grilles, poubelles (gants recommandés).

Détartrer et faire briller

- Vinaigre blanc (acide acétique) : efficace contre le calcaire sur robinets, pommeaux, bouilloires. Laisser agir puis rincer. Ne pas utiliser sur marbre, pierre calcaire, laiton non verni.

- Acide citrique : alternative au vinaigre, utile pour détartrer WC, cafetières et machines. Bien rincer après usage.

Désinfection ponctuelle sans chlore

- Eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène 3 %) : désinfection ciblée de poignées, interrupteurs, poubelles propres. Appliquer, laisser agir, puis essuyer/rincer selon surface. Se décompose en eau et oxygène.

- Alcool (≈ 70 % éthanol) : pour petites surfaces non sensibles (écrans protégés, poignées). Éviter près d’une flamme, ventiler, tester d’abord.

- Nettoyeur vapeur : la chaleur aide à réduire la charge microbienne sur carrelage, joints, tissus épais. Éviter bois non traité et surfaces fragiles.

Blanchir et entretenir le linge

- Percarbonate de sodium (blanchissant à l’oxygène) : ravive les blancs et détache, surtout à 40–60 °C. À doser selon l’étiquette.

- Bicarbonate de sodium : neutralise les odeurs, renforce l’action de la lessive.

- Séchage au soleil : l’UV aide à éclaircir naturellement le linge blanc.

Traiter les moisissures légères

- Vinaigre blanc ou acide citrique sur joints et silicone peu atteints : frotter, laisser agir, rincer, puis bien ventiler la pièce.

- Vapeur + brosse : utile en complément pour décrocher le biofilm.

Odeurs et hygiène en cuisine

- Vinaigre blanc pour planches en bois (après nettoyage au savon, bien sécher).

- Bicarbonate pour poubelles, boîtes, frigos (laisser poser puis rincer).

- Percarbonate en trempage court pour éponges/chiffons propres, puis rinçage abondant.

Ce qu’il ne faut jamais mélanger

- Aucune de ces alternatives ne doit être combinée avec de la Javel.

- Éviter aussi de mélanger acides (vinaigre, acide citrique) et percarbonate/eau oxygénée dans le même contenant.

- Toujours tester sur une zone discrète et ventiler.

Checklist de choix rapide pour éviter l’eau de javel

- Cuisine au quotidien : microfibre humide + savon noir.

- Salle de bain entartrée : vinaigre ou acide citrique, puis rinçage.

- Points de contact en période de maladies : eau oxygénée 3 % (ou alcool adapté), temps de contact respecté.

- Blancs ternis : percarbonate en machine.

- Poubelles/odeurs : bicarbonate, puis rinçage.

Aller plus loin pour optimiser l’efficacité des alternatives à l’eau de javel

- Préparer de petites quantités, étiqueter les flacons, stocker à l’abri de la chaleur et de la lumière.

- Privilégier les recharges et les matières premières simples.

- Rincer les surfaces en contact alimentaire et se laver les mains après nettoyage.

En routine, ces alternatives couvrent l’essentiel des besoins de la maison tout en réduisant l’exposition aux vapeurs chlorées et l’impact sur l’environnement. On garde les désinfectants forts pour les cas spécifiques où ils sont réellement nécessaires.

L’eau de javel est-elle dangereuse : Pourquoi préférer des alternatives naturelles

Conséquences de l’eau de Javel sur la nature : comprendre l’impact réel

L’eau de Javel, à base d’hypochlorite de sodium, est un oxydant puissant. Cette efficacité, utile pour désinfecter, s’accompagne d’effets indésirables lorsqu’elle rejoint les égouts, les sols ou les milieux aquatiques. Pour qui s’interroge sur l’impact environnemental — et plus largement sur « l’eau de javel est-elle dangereuse pour l’environnement » — il est essentiel de comprendre ce qu’il se passe après utilisation.

Comment la Javel se comporte dans l’environnement

Au contact de l’eau et de la matière organique, l’hypochlorite réagit très vite. Une partie se transforme en chlorures inoffensifs, mais une autre fraction forme des sous-produits de réaction : chloramines et composés organohalogénés (souvent regroupés sous le terme AOX).

Certains de ces dérivés sont irritants, écotoxiques et, pour une partie d’entre eux, plus persistants que la Javel elle-même. En conditions alcalines et en présence d’oxygène, l’hypochlorite peut aussi générer des ions chlorate, connus pour leur phytotoxicité à des concentrations suffisantes. Autrement dit, même si la Javel se dégrade relativement vite, ses réactions intermédiaires ne sont pas neutres pour les écosystèmes.

Effets sur les milieux aquatiques

Les organismes aquatiques — micro-algues, invertébrés, poissons — sont sensibles aux oxydants et aux dérivés chlorés.

Des rejets concentrés peuvent altérer les branchies, perturber la reproduction et réduire la biodiversité locale. Les chloramines, produites lorsque la Javel rencontre l’ammoniac ou l’azote organique, sont particulièrement problématiques pour la faune aquatique et peuvent affecter l’odeur et le goût de l’eau.

Les AOX, même à faibles doses chroniques, exercent une pression sur le biote, notamment en affectant le microbiome naturel qui participe à l’auto-épuration des cours d’eau. L’impact est d’autant plus marqué que le volume d’eau réceptrice est faible, que la température est élevée et que la charge organique favorise ces réactions secondaires.

Conséquences sur les sols et la végétation

Appliquée directement sur des surfaces extérieures, la Javel peut ruisseler vers les sols.

Les micro-organismes telluriques, indispensables à la fertilité (minéralisation, cycle de l’azote), sont sensibles aux oxydants. Une exposition répétée peut réduire l’activité microbienne locale. Côté plantes, la présence de chlorate ou d’un excès de chlore actif peut entraîner des brûlures foliaires, des chloroses et un ralentissement de la croissance, en particulier chez les espèces ornementales et les jeunes pousses.

Sur les matériaux extérieurs, l’usage récurrent corrode certains métaux ; le relargage de particules métalliques s’ajoute alors aux nuisances chimiques initiales.

Impact sur les stations d’épuration et les cycles biogéochimiques

Les filières biologiques des stations d’épuration reposent sur l’activité de bactéries et d’archées nitrifiantes.

L’arrivée d’effluents riches en oxydants peut inhiber temporairement ces communautés et diminuer le rendement d’épuration (notamment la nitrification), favorisant un rejet d’azote plus élevé vers le milieu naturel. Cet effet de « choc oxydant » est connu : même de petites quantités, mais mal concentrées dans le temps, perturbent l’équilibre des boues activées et retardent le retour à une biomasse fonctionnelle.

Qualité de l’air et retombées locales

À l’air libre, surtout en présence d’acides, la Javel peut libérer du chlore et des chloramines volatiles.

Ces gaz irritent les voies respiratoires à proximité des zones d’application et peuvent se redéposer sur des surfaces ou des plans d’eau voisins. À l’échelle d’un jardin ou d’une cour intérieure, ces émissions se dissipent généralement vite, mais elles contribuent à une dégradation locale de la qualité de l’air et renforcent la charge oxydante que subissent insectes et micro-organismes.

Pourquoi l’usage raisonné change tout : ce que l’on ne vous dit pas !

L’empreinte écologique de l’eau de Javel dépend moins d’un usage ponctuel et maîtrisé que des quantités, de la fréquence et du contexte.

Utilisée uniquement pour la désinfection nécessaire (et non pour le nettoyage courant), à la bonne dilution, suivie d’un rinçage adapté et jamais mélangée à d’autres produits, elle limite la formation de dérivés problématiques.

À l’inverse, des applications répétées en extérieur, le versement de solutions concentrées dans les caniveaux ou l’association avec des acides et de l’ammoniac augmentent fortement la production de chloramines et d’AOX, avec des conséquences mesurables sur la biodiversité locale.

Ce qu’il faut retenir

La Javel se dégrade, mais pas toujours en substances anodines.

Entre écotoxicité aiguë dans l’eau, perturbation des communautés microbiennes, phytotoxicité au niveau des sols et gêne respiratoire locale, ses conséquences sur la nature existent bel et bien et dépendent du contexte d’utilisation.

Pour réduire l’impact, mieux vaut réserver la Javel aux situations à risque sanitaire avéré, privilégier le nettoyage mécanique et les alternatives sans chlore pour l’entretien courant, et éviter toute application directe en extérieur.

Dans cette perspective, la réponse à « l’eau de javel est-elle dangereuse pour l’environnement » devient plus nuancée : le danger n’est pas systématique, mais il augmente avec les mauvaises pratiques et les surdosages. Alors que des gestes simples permettent de protéger les milieux aquatiques, les sols et la biodiversité.

L’eau de javel est-elle dangereuse : FAQ

Peut-on mélanger la Javel avec du vinaigre ou de l’ammoniac ?

Non. Le mélange génère des gaz chlorés et des chloramines irritants, voire dangereux (brûlures oculaires et respiratoires, risque d’œdème pulmonaire). Ne jamais associer l’eau de Javel à d’autres produits. Aérer immédiatement en cas d’odeur piquante et contacter un centre antipoison si des symptômes apparaissent.

Quelle dilution pour désinfecter sans surdoser ?

Référez-vous à l’étiquette. À titre indicatif, environ 75 ml pour 4,5 L d’eau. Versez toujours le concentré dans l’eau, respectez au moins 1 minute de temps de contact. Rincez les surfaces alimentaires et préparez la solution du jour (l’efficacité chute après 24 h).

La Javel est-elle mauvaise pour l’environnement ?

Utilisée en excès ou à l’extérieur, elle peut former des sous-produits (chloramines, AOX, chlorates) nuisibles aux milieux aquatiques et aux sols. Évitez les rejets concentrés. Ne l’utilisez pas dehors. Préférez le nettoyage mécanique et des alternatives sans chlore pour l’entretien courant.

Quelles alternatives sans chlore fonctionnent ?

Pour le quotidien : savon noir ou savon de Marseille et microfibres.

Pour blanchir : percarbonate de sodium.

Pour une désinfection ponctuelle : eau oxygénée 3 % ou vapeur.

Ne jamais mélanger ces produits avec la Javel et toujours ventiler les pièces traitées.

Oui ou non, l’eau de javel est-elle dangereuse ?

Derrière son efficacité express, la Javel génère chloramines, AOX et chlorates qui fragilisent milieux aquatiques, sols et faune.

La bonne nouvelle : votre impact chute dès aujourd’hui en réservant la désinfection aux cas nécessaires, en respectant les dilutions et en privilégiant des alternatives sans chlore. Si la question « l’eau de javel est-elle dangereuse » guide vos choix, faites du ménage un acte écologique. Moins de Javel, plus de nettoyage mécanique, jamais d’usage en extérieur.

Résultat attendu : une maison saine, une planète qui respire. D’autant que de nombreuses alternatives sont aussi douces qu’efficaces.